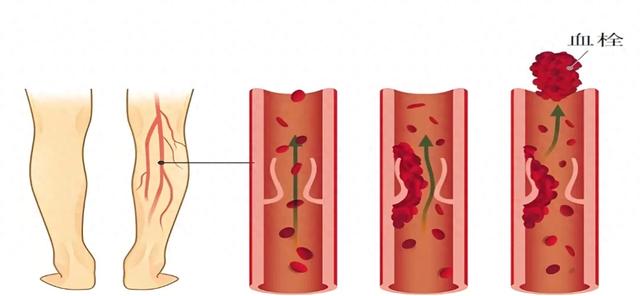

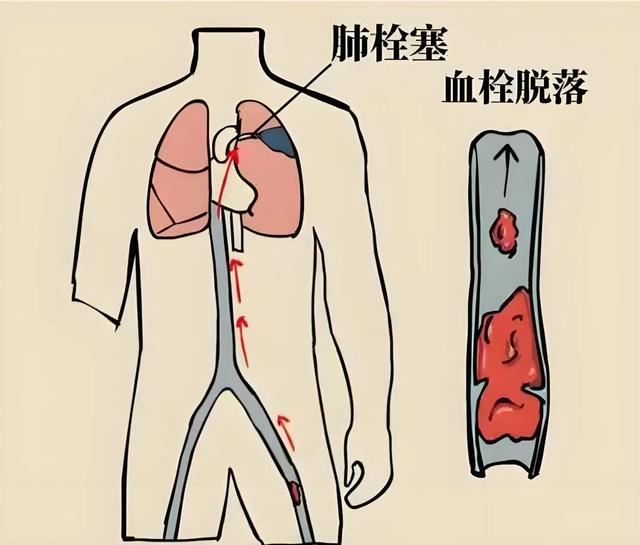

在神经重症病房,脑卒中、颅脑损伤、脊髓损伤等患者的康复之路,往往从长期卧床开始。但很多人不知道,卧床静养的背后,正潜伏着一个致命的“隐形威胁”——静脉血栓栓塞症(VTE)。它像一颗沉默的炸弹,早期症状隐匿,一旦爆发引发肺动脉栓塞,死亡率高达30%,是神经重症患者非疾病本身致死的首要原因之一。

(图片来源网络,侵权联系删除)

一、为何神经重症卧床者,成了血栓“高危人群”?

神经重症患者之所以难逃血栓威胁,核心源于“血液流速慢、血管易受损、血液变黏稠”三大诱因的叠加,恰好契合了血栓形成的“三大要素”:

1. 血流停滞:肌肉“泵力”消失。正常行走时,下肢肌肉的收缩能像“泵”一样推动静脉血液回流心脏。(文章来自:全科医生张新宝)但神经重症患者因肢体瘫痪、意识障碍无法活动,长期卧床让下肢肌肉彻底“罢工”,血液在静脉内流速骤减,甚至淤积在血管内,为血栓形成提供了“温床”。

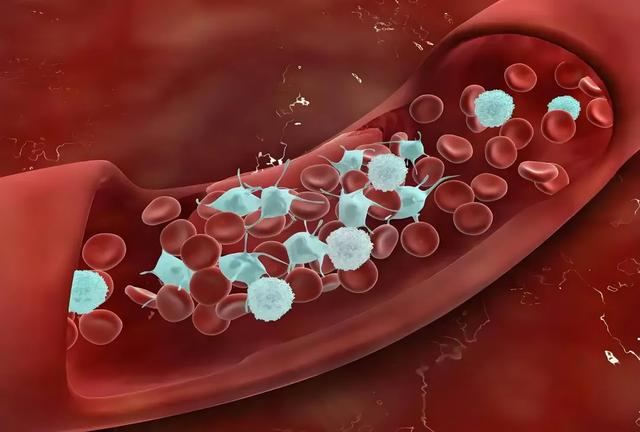

2. 血管损伤:疾病与治疗的双重冲击。脑卒中、颅脑损伤等疾病本身会引发全身炎症反应,直接损伤血管内皮;同时,静脉穿刺、手术等治疗操作,也会破坏血管壁的完整性,让血小板更容易在受损处聚集,启动血栓形成的“开关”。

3. 血液高凝:身体的“错误防御”。神经重症患者常伴随脱水、应激反应,导致血液中水分减少、凝血因子浓度升高;部分患者因吞咽困难、进食少,水分和膳食纤维摄入不足,进一步加重血液黏稠度,让血液变成“易凝固的浆糊”。

(图片来源网络,侵权联系删除)

二、血栓早期信号藏不住!学会这几点快速识别

神经重症患者多存在沟通障碍或意识模糊,无法主动表达不适,这就需要家属和护理者当好“观察员”,警惕以下异常信号:

下肢异常:血栓最典型的“警报”。若发现患者单侧下肢突然肿胀,比另一侧粗2厘米以上;按压小腿后侧肌肉时,患者出现痛苦表情如皱眉、肢体回缩,或下肢皮肤发红、发紫,触摸时温度比其他部位高,大概率是深静脉血栓的早期表现。

呼吸异常:警惕“致命的肺动脉栓塞”。若血栓脱落随血液流向肺部,会引发肺动脉栓塞,此时患者会突然出现呼吸急促、憋气;胸部有刺痛感,尤其深呼吸或咳嗽时加重;严重时会出现咯血、意识昏迷,一旦出现这些症状,必须立即呼叫医护人员抢救。

(图片来源网络,侵权联系删除)

三、科学护理是关键!做好这3步,筑牢血栓“防御墙”

预防血栓的核心在于“让血液动起来、降低凝血风险”,家属和护理者可配合医护人员,做好以下3项护理措施:

1. 物理预防:给血管“添动力”。在医护人员指导下,每天为患者进行2-3次肢体被动活动,每次15-20分钟,包括屈伸膝关节、旋转踝关节勾脚、绷脚,模拟正常行走时的肌肉运动,促进血液回流;同时,遵医嘱为患者穿戴梯度压力弹力袜或使用间歇充气加压装置,通过外力挤压下肢,帮助血液“流动起来”。

2. 药物预防:遵医嘱“调控凝血”。医生会根据患者的出血风险,开具低分子肝素等抗凝药物,抑制血栓形成。家属需严格按照医嘱给药,不可自行增减剂量;同时密切观察患者有无出血迹象,如皮肤瘀斑、牙龈出血、尿液颜色变深等,一旦出现异常立即告知医生。

3. 基础护理:细节里的“防栓密码”。保证患者每日充足的液体摄入遵医嘱控制总量,避免脱水导致血液黏稠;定时为患者翻身,每2小时一次,翻身时动作轻柔,避免拖拽肢体损伤血管;饮食上可在医生指导下,适当增加富含膳食纤维的食物,预防便秘,便秘时腹压增加会阻碍静脉回流。

神经重症患者的康复是一场“持久战”,静脉血栓这个“沉默的杀手”虽凶险,但只要掌握科学的识别方法和护理技巧,就能将风险降到最低。家属与医护人员密切配合,做好每一个护理细节,就是守护患者安全、助力康复的最有力保障。

转载请注明来自Nkqfj,本文标题:《神经杀手2游戏攻略(神经重症患者长期卧床别忽视这个沉默的血管杀手)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...