北京人杨天周,今年30岁,

是一名摄影师。

从同济大学本科毕业后,

他花8年时间周游世界,

拍下近50座奇特而美丽的殡葬建筑。

承载丧葬文化的中国应县木塔

电影《沙丘2》中皇宫的取景地布里昂墓园,其礼堂设计受到东方园林结构影响

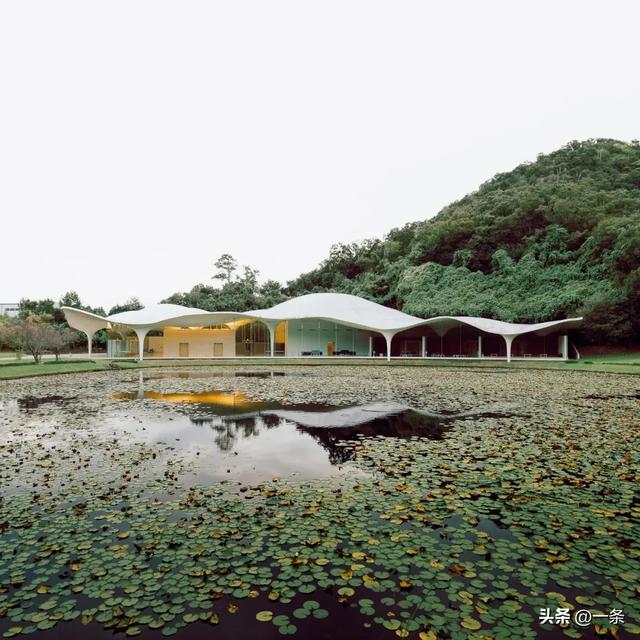

没有丧事时,被当作音乐厅使用的「冥想之森」岐阜县市政殡仪馆

从承载丧葬文化的中国应县木塔、

电影《沙丘2》皇宫的取景地布里昂墓园

到有“最美火葬场”之称的岐阜市政殡仪馆,

他镜头下的墓园明亮、温暖,

颠覆了人们以往对它“阴森恐怖”的印象。

杨天周希望呈现墓园的“生命力”——

它们不仅是逝者的安息之地,

更是生者的重要寄托,

为生与死提供了对话的场所。

中国浙江 遂昌县殡仪馆

杨天周镜头下的遂昌县殡仪馆

我们在浙江遂昌县殡仪馆见到了杨天周。

这次他特地从伦敦赶回来,

拍摄这座中国大陆首个现代主义墓园。

“墓园承载了非常多的意义,

从中可以观察到人们如何理解死亡。

希望通过我的作品,

能消解一部分人们对死亡的恐惧,

从更广阔的角度看待生命。”

编辑:邓涵竹

责编:鲁雨涵

杨天周在拍摄遂昌县殡仪馆

南方的夏季山野青翠,蝉鸣不绝于耳,蜻蜓掠过溪流,涟漪四起。这万物生发的景象,发生在浙江遂昌的一座殡仪馆中。

我们在这里见到了拍墓园的摄影师杨天周。他出生于北京,今年刚满30岁。从同济大学建筑学系毕业后,他取得了英国巴特莱特建筑学院硕士学位,现在在伦敦生活。

被当地人视为外星生物的意大利耶斯墓园

突尼斯的沙漠无名墓园

过去的八年里,他在全球各地奔走,记录下所到之处的殡葬建筑,如今已拍摄近50座。其中有真正的墓地,有殡仪馆,也有承载丧葬文化的非典型建筑,譬如中国的应县木塔。

从世界闻名、大师设计的墓园,到更为本土、不知名的墓园,杨天周的焦点渐渐从建筑的设计转移到内在的灵魂。他觉得墓园作为一种建筑,不仅是冰冷的钢筋水泥堆砌成形,更是文化的重要载体,映射着人们对于事物的认知。

这次,他专程从伦敦赶回来,拍摄刚建成不久的浙江遂昌县殡仪馆。“这应该是中国大陆第一座现代主义墓园。” 此前联系时他告诉我们,声音中充满期待。

群山环绕的遂昌县殡仪馆

“四水归堂” 是中国传统民居建筑的平面布局方式

遂昌县殡仪馆设计成中国传统建筑中常见的向心式结构,围绕着中心的灵潭展开,如同一座“生命的剧场”。在获得馆方同意后,我们跟着杨天周在其间静静地游走。

从守灵厅到骨灰寄存堂,他细细观察每一处角落,尤其留意历史文化的痕迹。比如看到入口处的核心环,他就想起南方的合院住宅,“下雨的时候,四水归堂,把水——也就是财,全都聚住了。”

杨天周拍摄的殡仪馆中的植物

杨天周捕捉的殡仪馆中的光影

他为墓园里的每一株植物按下快门。杨天周认为植物十分重要,它们为以死亡为主题的建筑带来了生机。他也格外关注光影,觉得在墓园这样特殊的空间中,明亮的光线可以带给人们指引。拍摄时,他偏爱温暖鲜亮的色调:“我不想强调墓园死寂的部分,我希望表达‘生’的那部分。”

杨天周与住在附近的村民交谈

杨天周的探索不止于空间本身。每去到一座墓园,他都会跟当地人交流,在国外语言不通时就借助翻译器,“想向当地人了解,对墓园是什么样的感受。”

我们来到此前因灾害治理而迁建至附近的小村落,这里住着十几户人家,纯白的殡仪馆建筑就在他们后方不远处伫立。从劳作的老妇人,到开电动车路过的小伙子,杨天周与碰到的每一位村民攀谈。一位热情的大叔邀请我们进屋喝茶,杨天周认真听他聊起自己的前半生,在城里打工的孩子,和在这里的生活。

大叔告诉我们,以后殡仪馆开放使用了,从他的住所能看到送葬的灵车。虽然有点介意,但他觉得住在这里还算自在,一户一栋房,平时还能种点菜。“就希望他们再种点竹子和树,把它(殡仪馆)给挡上就行。”

杨天周觉得十分理解,但也有些期望看到改变。 幸运飞艇开奖记录

意大利Veritti家族墓室中,类似中国“月门”的空间元素

这八年来,他拍到的中国的现代殡葬建筑非常少,却常常在国外的此类建筑发现中国文化的印记。他觉得中国文化本身应该可以去拥抱死亡的:“我们认为时间是循环的,追求像水一样流动。为什么到了死亡,就好像变成一个线性的事情?我们不谈论它,尽可能躲避它。”

期待着能够消解一些人们对死亡的恐惧,从而“以更广阔的角度地看待生命”,两天起早贪黑的拍摄后,杨天周将遂昌县殡仪馆加入他的墓园影集新一页。“我想,这是个非常好的开始。”

以下是杨天周的自述。

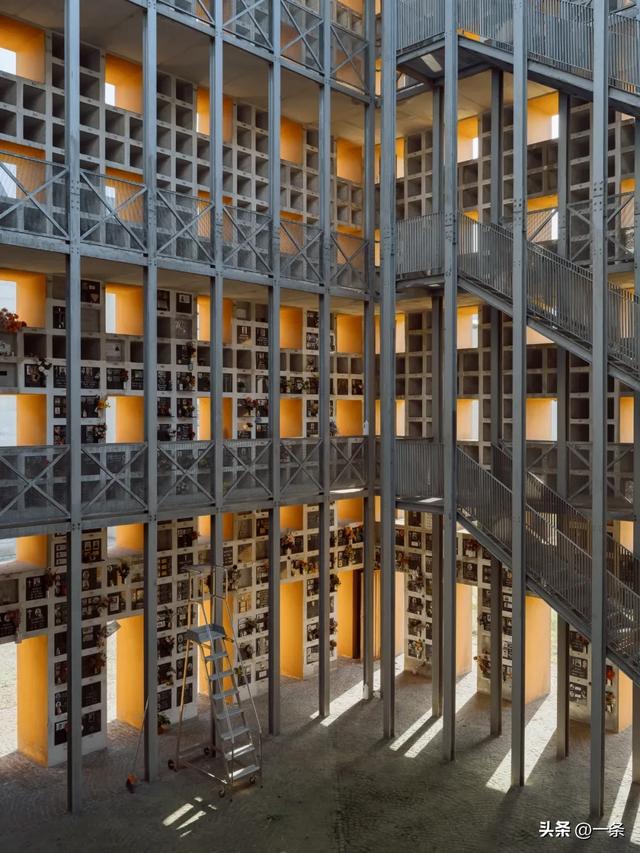

杨天周拍摄的圣卡塔尔多公墓

2017年,同济大学的一位老师给我们展示了意大利的圣卡塔尔多公墓。它设计得特别现代,用了丰富漂亮的颜色,跟我认知中的墓园非常不一样。我觉得太酷了,一定要去现场亲眼看一看。

我前后一共去了四次。第一次去的时候没什么人,中间红色的骨灰堂让我眼前一亮——一个墓园,色彩那么鲜艳,当时觉得作为中国人,很难理解这件事情。南侧有一大片广阔的稻田,稻草刚收割过,被捆成一个个金黄的草垛。我很长时间没有拍摄,只是来回走动,感受一种生命和死亡交织在一起的很特别的感觉。

杨天周觉得墓园的侧面像一座“普通居民楼”,没有任何阴森感

在此之前,我对于墓园的印象非常有限。我的爷爷去世得比较早,很小的时候开始,每年清明节都会去为爷爷扫墓。那里的墓墙都是灰色的,长得都一样,没有一个核心的精神空间。

而圣卡塔尔多,它是一个像公园一样轻松,可以停靠休息的地方,不是一个强调哀伤的非常肃穆的场所。亲人来看望逝者,也可以不被渲染悲伤,而是一个舒服的状态。

意大利耶斯墓园,据说没有当地人喜欢这座建筑,有人指责其形态怪异,毫无传统墓园的肃穆

从巴特莱特学院硕士毕业后,我选择成为一名建筑摄影师。我觉得建筑是文化的载体,它们反映出人们的认知。而殡葬建筑承载着深重的意义,我们可以从中观察到不同的文化如何看待死亡。

拍了这么多墓园,我觉得最有意思的是,从不同地域的建筑中,我观察到一些对死亡非常相似的理解。

布里昂墓园是建筑史上不朽的作品之一,其外墙的设计与汉字“囍”十分相似

《沙丘2》剧照与墓园实景

《沙丘2》中皇宫的取景地——布里昂墓园,可能是全世界最著名的丧葬建筑之一了。事实上,我觉得它和中国文化的联系非常紧密。

墓园本身其实是给老布里昂和他的夫人设计的。在它的拐角处,有一个像中国的双喜一样的镂空标志,而夫妻俩的石棺在一座混凝土的桥之下,倾斜着靠向对方,就像是夫妻俩在泉下又在一起了。

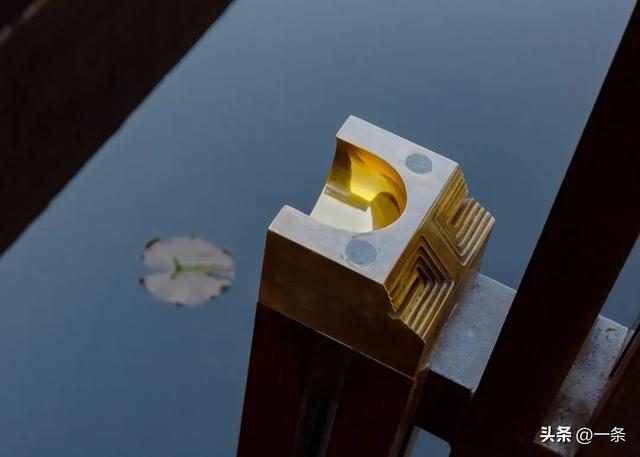

与中国文化联系密切的“水中亭”

水中亭细节

墓的东侧则设计了一个水中亭,又和中国对于死亡的理解有了联系:中国的很多古典小说,比如《牡丹亭》中,水中亭是一个“in between”的意象——一个阴阳相交的世界,活人与去世的人往往可能就是在一个水中亭里重逢。

墓园周围的树木生机盎然,水里种着很多莲花,人走进去,可以在水中看到自己的倒影。生命和死亡之间形成了一种映照,有种沟通的感觉。身处其中,我完全没有感受到传统意义上的墓园对恐惧的放大,反倒觉得很安慰。

伊瓜拉达墓园

西班牙有一个伊瓜拉达墓园,它是和当地的徒步路线结合在一起的,所以很多时候可以看到徒步的人经过。

我去的时候,有很多当地人坐在墓园内休息、聊天。墓园由此变成了一个公共空间,甚至社交的空间,你会觉得这个地方特别有生命力。

米兰的布斯托阿西齐奥墓园,曾有许多社会名流长眠于此

事实上,欧洲很多城市的墓园经常会有游客来观光,甚至意大利的墓园协会还举办过摄影大赛。他们认为死亡很神圣,但并不一定要把它当作一件悲伤的事情。

人们来哀悼时,往往就是擦一擦墓碑,静静地伫立一会儿,然后就结束了,整体非常平静地面对。这时我会在一边观察,不会去记录,我不想用摄影去暴力打扰这样一个私密的时刻。

“哈迪之树”,根部“长”满墓碑

伦敦的St Pancras墓园也令我印象非常深刻。那里有一棵像艺术装置一样的树——“哈迪之树”。设计师本身是一个英国诗人,他曾经做建筑学徒时,负责将一些坟墓迁移到伦敦的周边。在这个过程中,有许多老墓碑被他留在了当地,都堆在一棵小树之下。

随着时间的推移,墓碑上长出了青苔,碑文也渐渐模糊,这棵树反而不断生长,愈发茂盛,150年过去,长成了一棵参天大树。

每年,随着四季更迭,叶子飘落回归土地,又变成养分重新去滋养树木。而围绕着树木的墓碑所代表的生命,就化为了这方天地中的一部分。

这棵墓碑之树,形成了生命的循环,让逝去的灵魂以另一种形式永远地延续下去。

很多有设计感的墓园,都处在分散、偏僻的地方,比如城郊,没有网络信号,有些地方想找到吃的都是很困难的。每次我去拍摄,在路上的时间非常长,可能会每天开车往返八个小时,只为了花一两个小时拍摄一个墓园。

说起来是蛮辛苦的。要应对疲劳、饥饿,和一些突发的状况,如说我在拍摄的路上出过车祸,也经常要去到那种荒无人烟,地势陡峭的地方,像西西里中部,三脚架支起来就被风刮倒,相机整个被砸掉了。

杨天周常常要为了拍一座墓园开一整天的车

一些朋友知道我在拍摄墓园,都是心中一惊,说你拍这个东西干什么?人们在谈论到死亡的时候,有一种回避心理,好像就是不谈论这个事情,它就可以不存在一样。

我觉得建筑本身在时空中是一个非常绵长的事物。像应县木塔,它已经存在一千多年了,而人类的生命周期也就七八九十年,但是建筑一直在那里,送走了无数代的人。

墓园作为建筑的一种,其实是一个空间化的历史档案。

几乎被填满的圣卡塔尔多骨灰堂

像圣卡塔尔多的红色骨灰堂,因为意大利在新世纪初才将火葬合法化,所以它之前空置了很久。我2017年第一次去时,它只有一层有一些被使用。

但当我在2023年第二次去的时候,第二层已经差不多被填满了。

我去读上面的生卒年月,看逝者的照片,发现他们大多数都很年轻,应该大都是因疫情而离世的。

所以墓园其实记录了很多事情,当地法律的改变,经济的衰退,人口的流失,包括疫情这种重大的集体事件等等。

突尼斯Koraïch公墓

在我的作品中,我会刻意把墓园的色彩表现得比较明快,让大家发现墓园不是一定很阴森、只跟死亡有联系的地方,它可以非常有生命力。希望能消解一部分人们对墓园、对死亡的恐惧,从更广阔的角度去理解生命。

拍摄墓园也让我自己以一种更平常的心态去看待死亡——它是重要,但又很平常,其实就是一件每个人都要经历的事情。

我想象过自己以后的墓,可能就在山野之中,一个车开不到的地方,墓碑用一些比较特别的材料,二三十年自己就消失掉,成为植物的养分。离开之后,家人、朋友还能记得我一段时间,但也不需要记得太久。

如果没有死亡,生命本身其实也就没有多大意义了。正是因为有死亡,人们才会真正去利用活着的时间,去做自己想做的事情。墓园也好,建筑摄影也好,我应该会干一辈子的。

文中墓园图片均为杨天周的摄影作品

转载请注明来自Nkqfj,本文标题:《填满红色游戏22关攻略(中国95后)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...